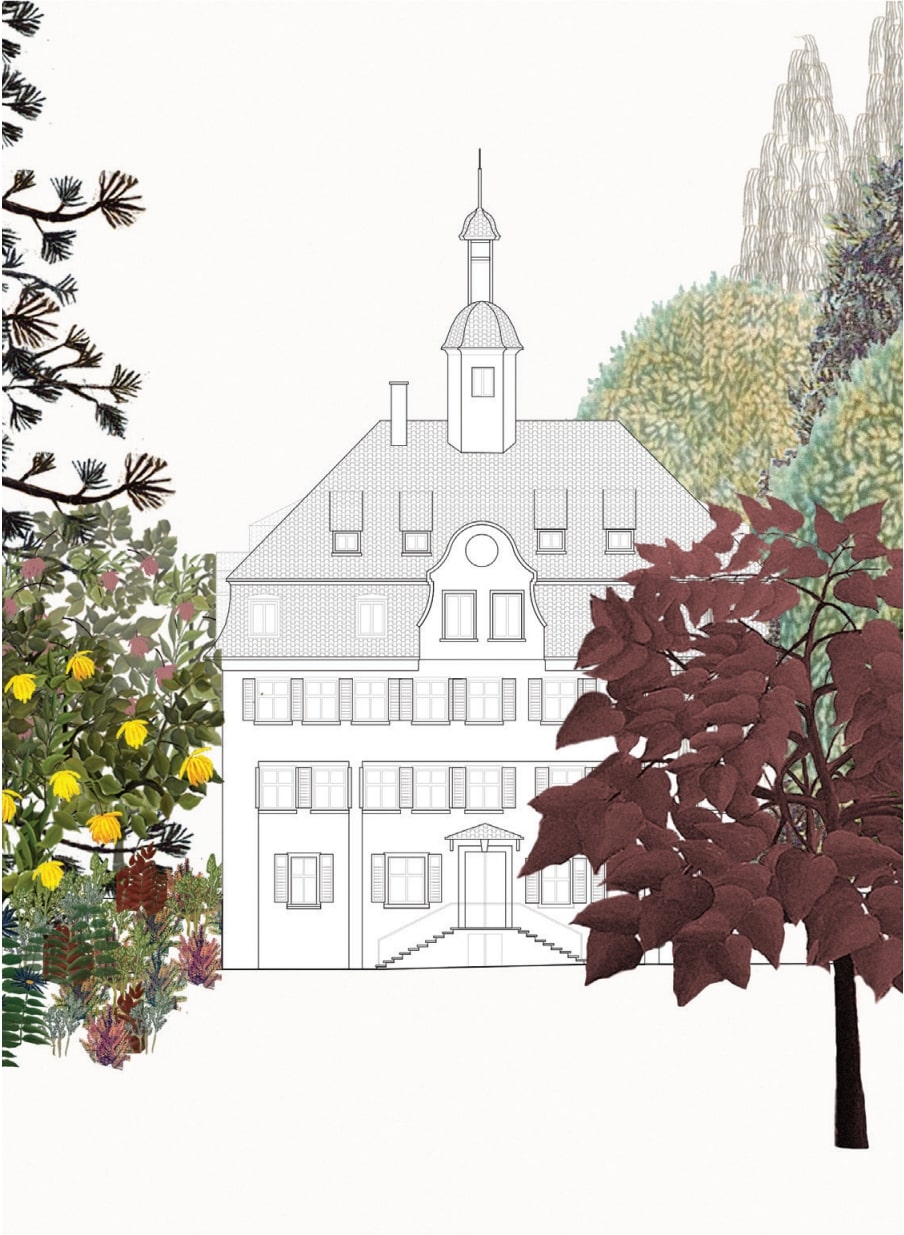

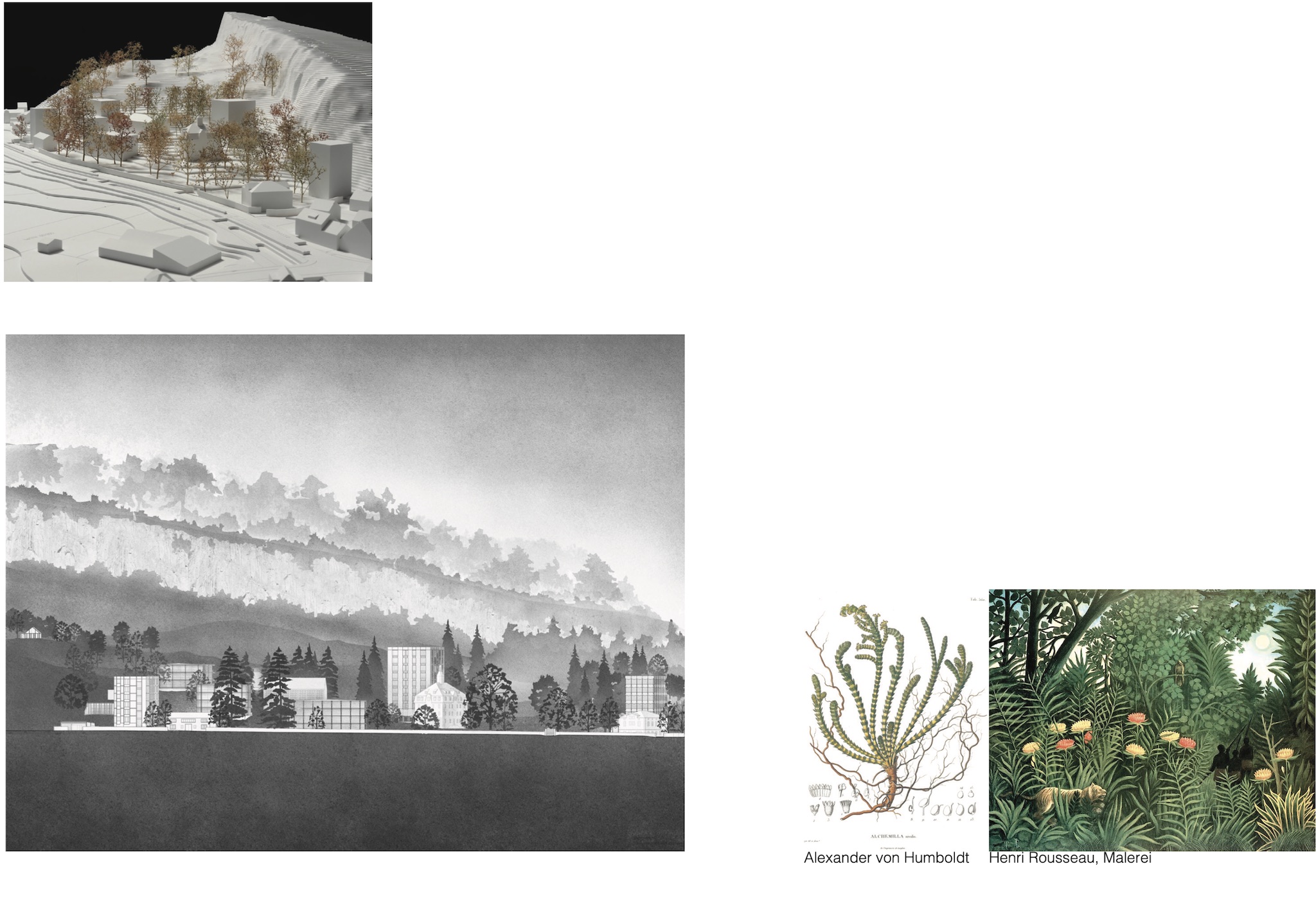

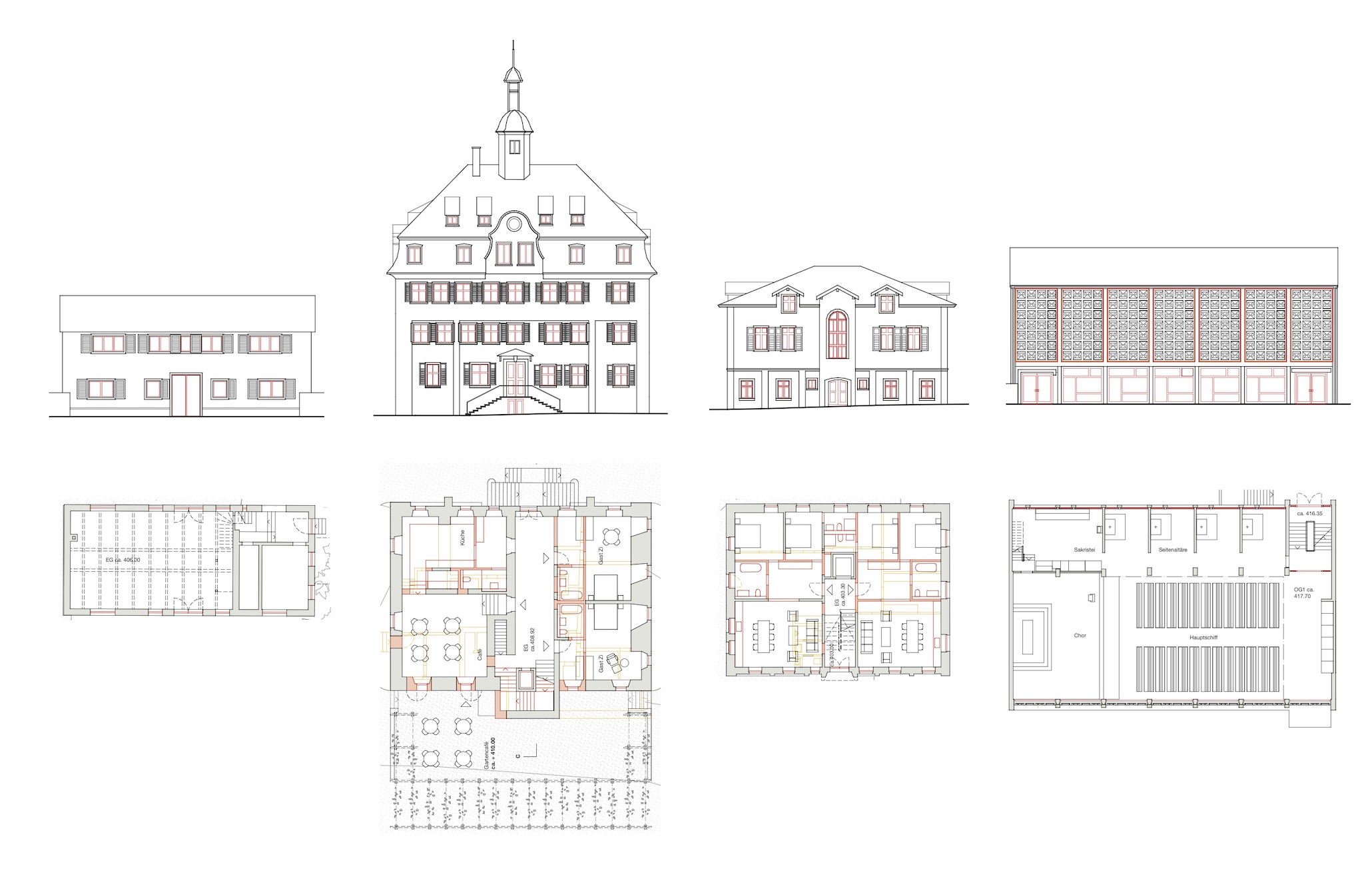

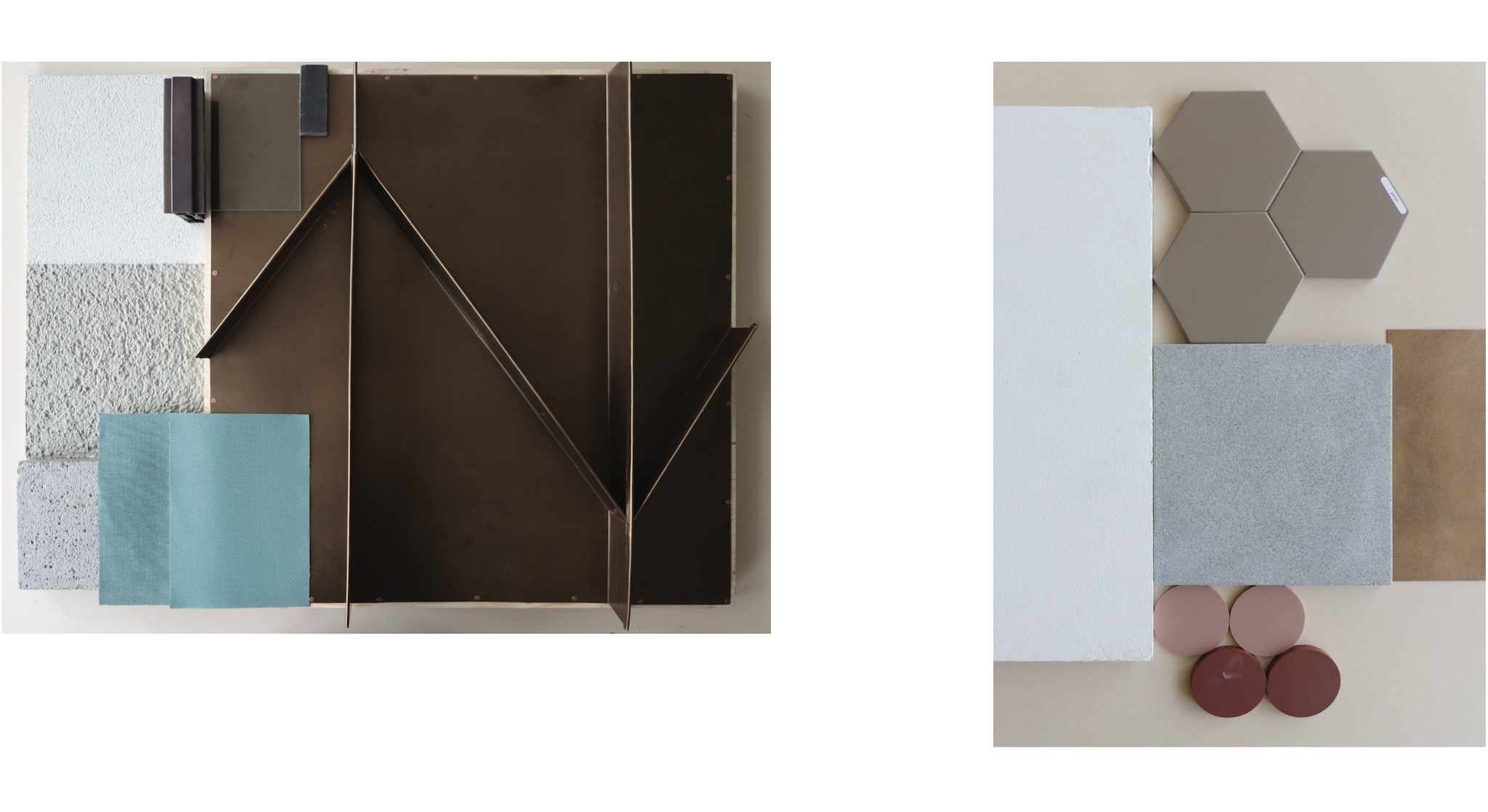

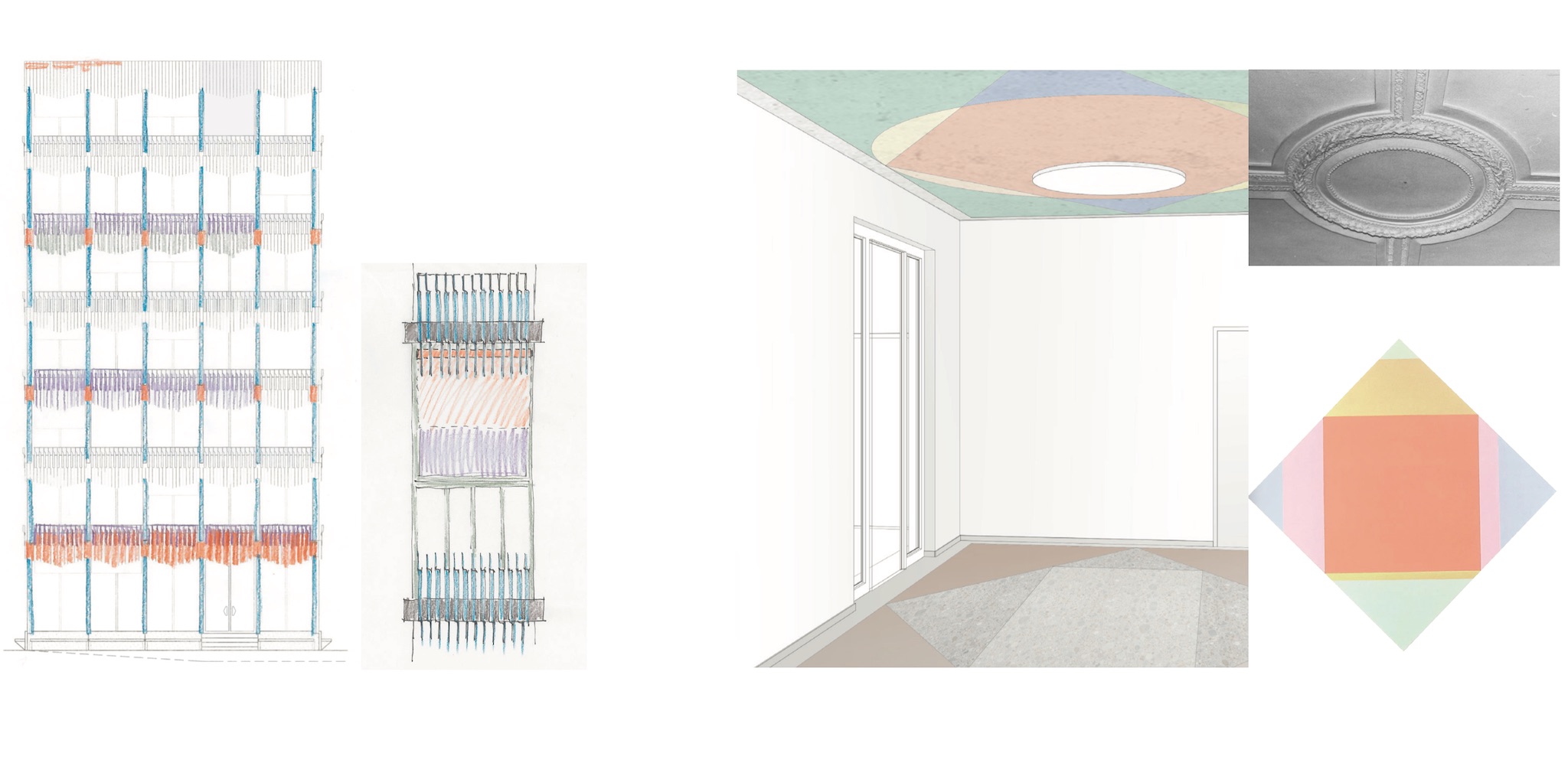

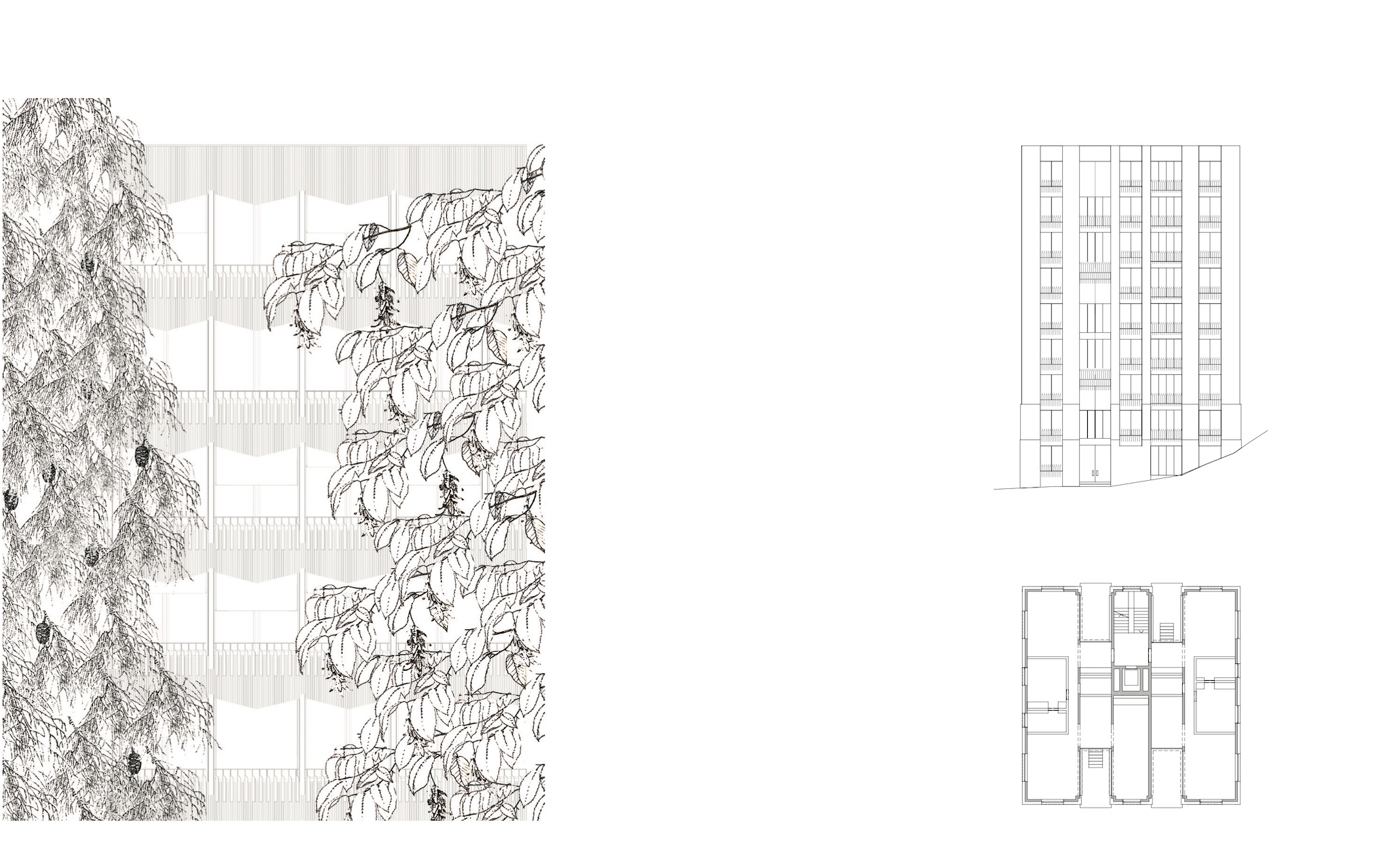

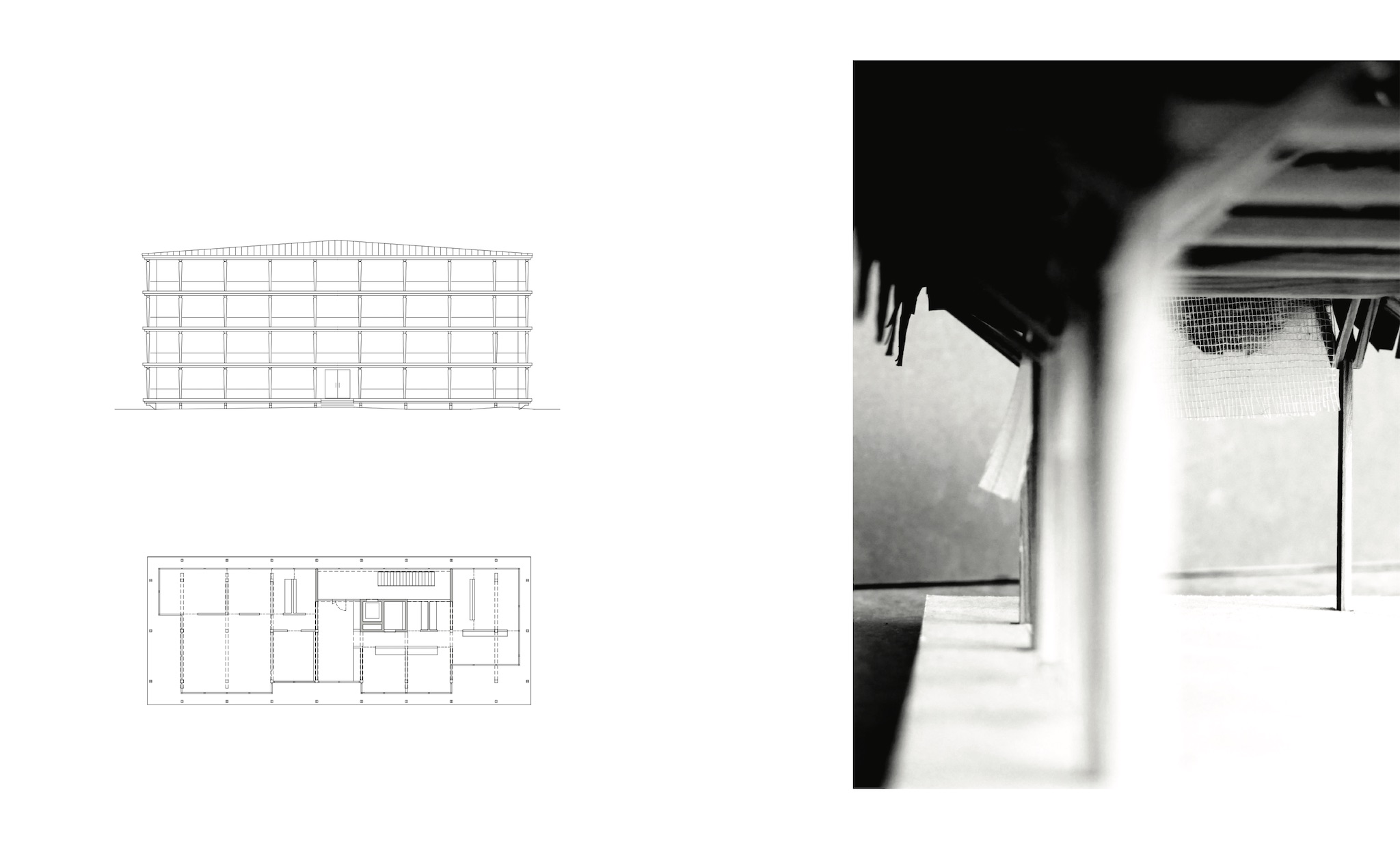

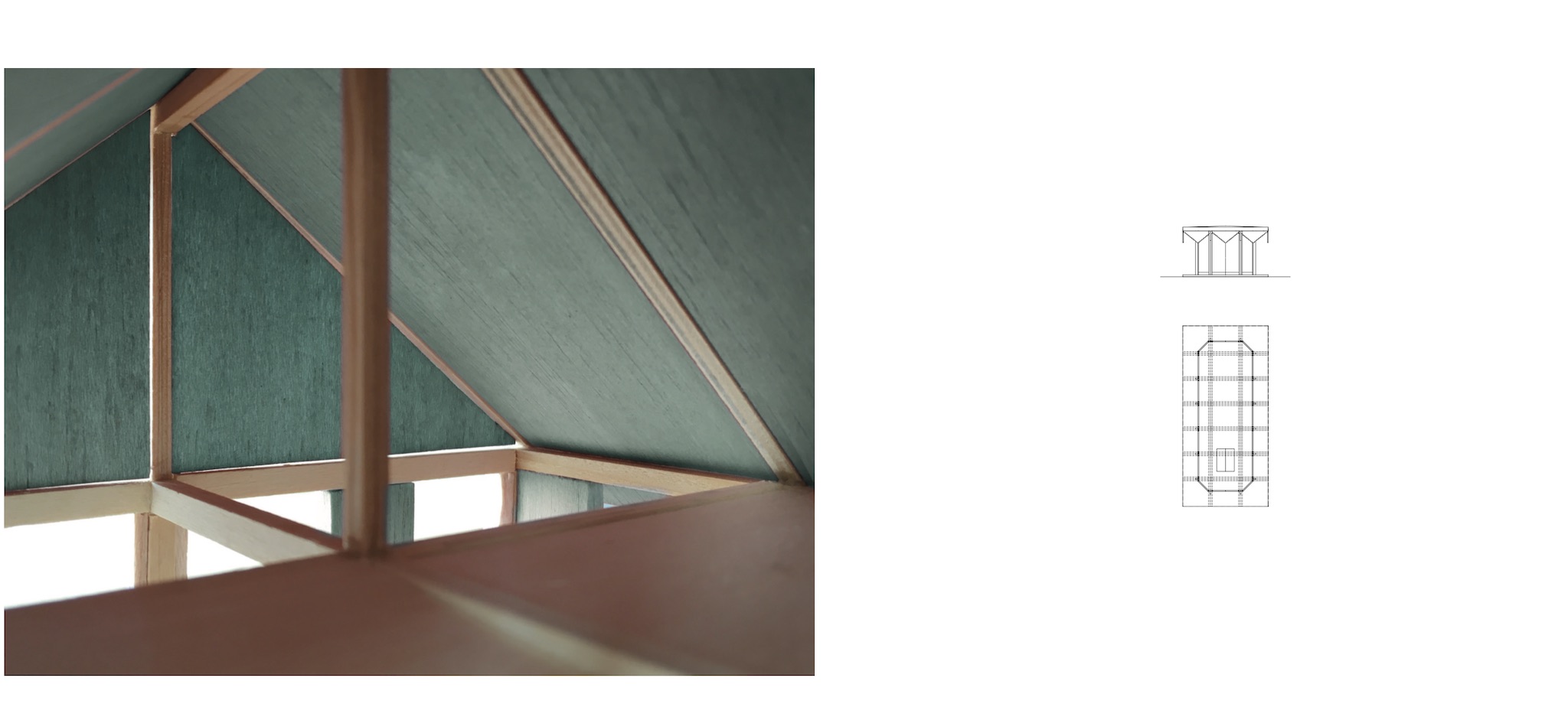

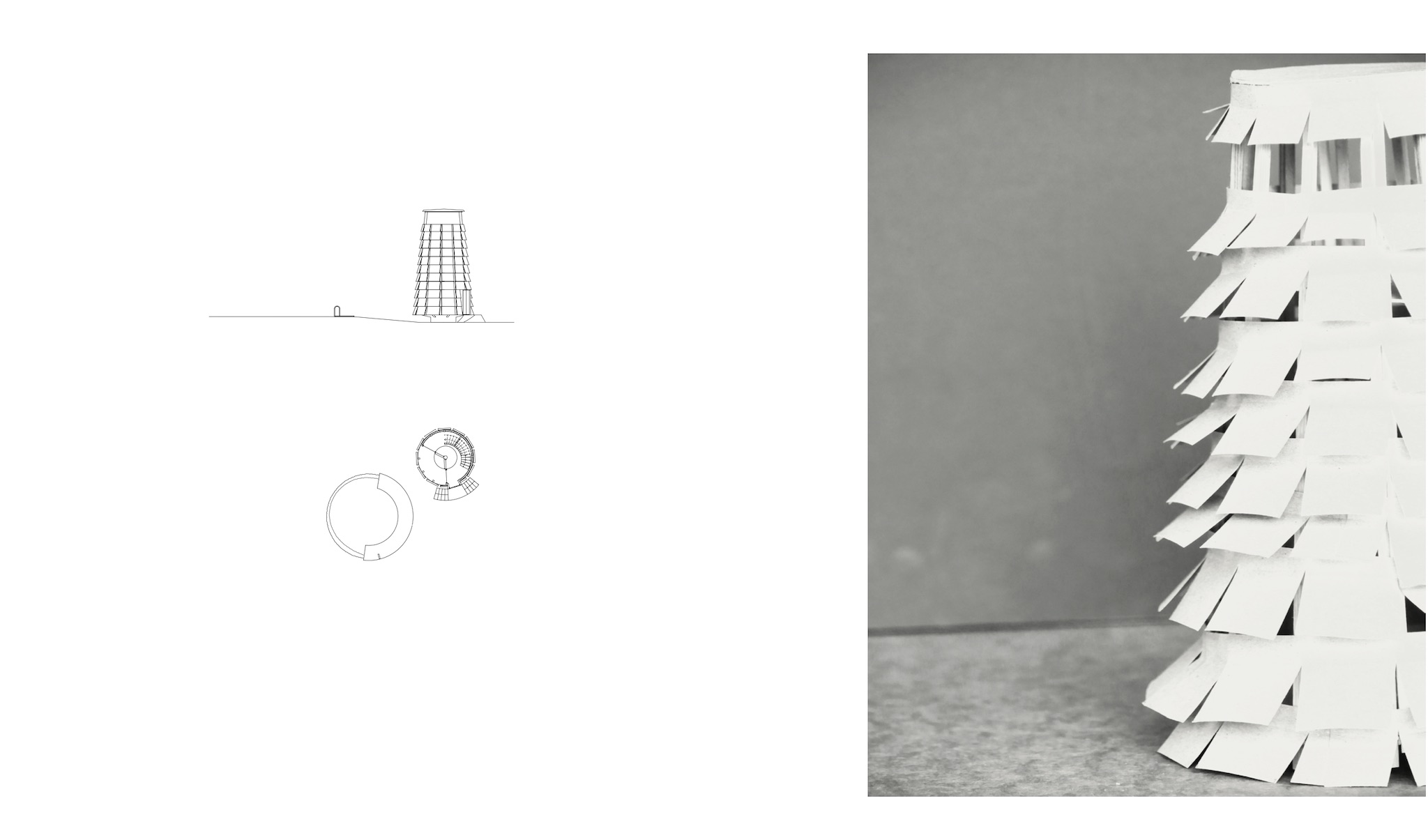

Nicht ohne Grund steht die Marienburg an diesem Ort zwischen Bodensee und den Ausläufern des Appenzeller Hügellandes. Die klimatischen Eigenschaften und die historische Gartenanlage verleihen der Marienburg und ihren Bauten die unverwechselbare Identität. In der für den englischen Landschaftsgarten typischen Weise rückt die ursprüngliche Gestaltung die Eigenheiten des Ortes ins Zentrum der Wahrnehmung: den expressiven Hintergrund des Felsbandes, die sanften Obsthaine im Vordergrund, den Blick in die Weite des Bodensees. Wege erschlossen die Anlage, machten die Topografie und den exotischen Baumbestand erlebbar und inszenierten Orte von besonderem Reiz. Trotz Verunklärungen im 20. Jahrhundert, bildet die Anlage das kraftvolle Grundgerüst, auf dem die Umnutzung des Areals vom ehemals kirchlich geprägten Bildungsinstitut zu einem Wohnort aufbaut. Die punktuelle Setzung der Neubauten folgt den Bedingungen der Parklandschaft und dem Baubestand und fragt: „Was lassen das Freiraumgerüst und die Kulturobjekte zu?“ Die daraus abgeleiteten Bauzonen zeichnen sich als innere Verdichtung im Parkraum ab, der landschaftliche Freiraum bleibt zusammenhängend erhalten. Der Typus der Pavillonbauten, in liegenden Proportionen, fügt sich situativ in den Park. Der Typus der hohen Häuser steckt das Areal in Ergänzung zur historischen Mauer peripher ab und rückt das Schloss ins Zentrum. Diese solitäre Setzung der neuen Wohnhäuser schafft ein fliessendes Gefüge von topografisch gestaffelten Räumen und Horizonten, die eine reiche Wohnqualitäten erzeugen. In ihrer Materialisierung und ihrem Ausdruck greifen die Neubauten Motive des Ortes auf, aus denen spezifische räumliche und konstruktive Themen entwickelt werden, wie das pflanzenberankte Strukturgerüst der Holzbauten und das Metall als hängendes, patiniertes Kleid der Massivbauten. Das bewusst episodische Konstruktions- und Gestaltvokabular der Architektur ist Teil eines Narrativs, das den Bestand ideell als Repertoir und materiell als Substanz zur Erneuerung produktiv nutzt.